Libri antichi e moderni

BOIARDO, Matteo Maria (ca. 1441-1494)-BERNI, Francesco (1497-1

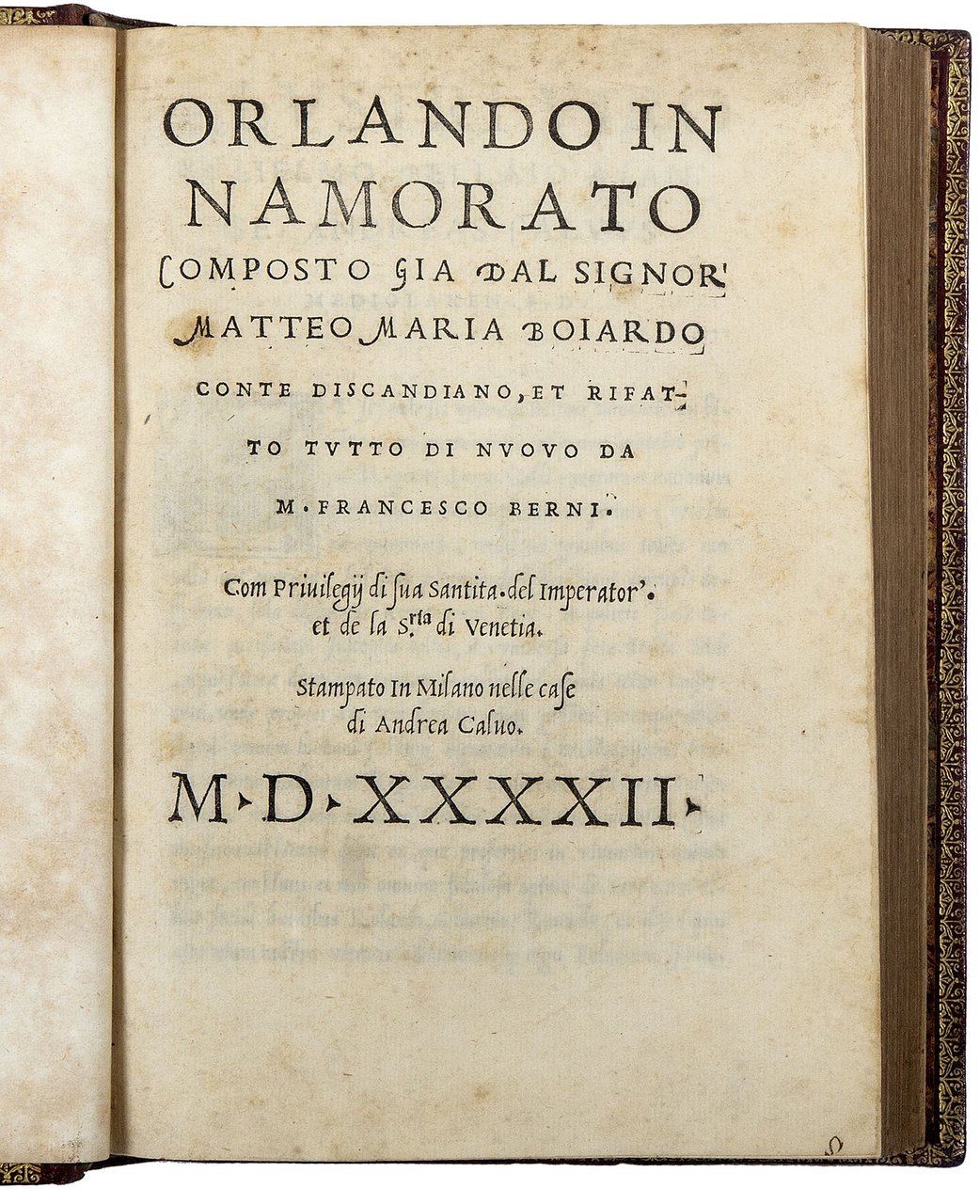

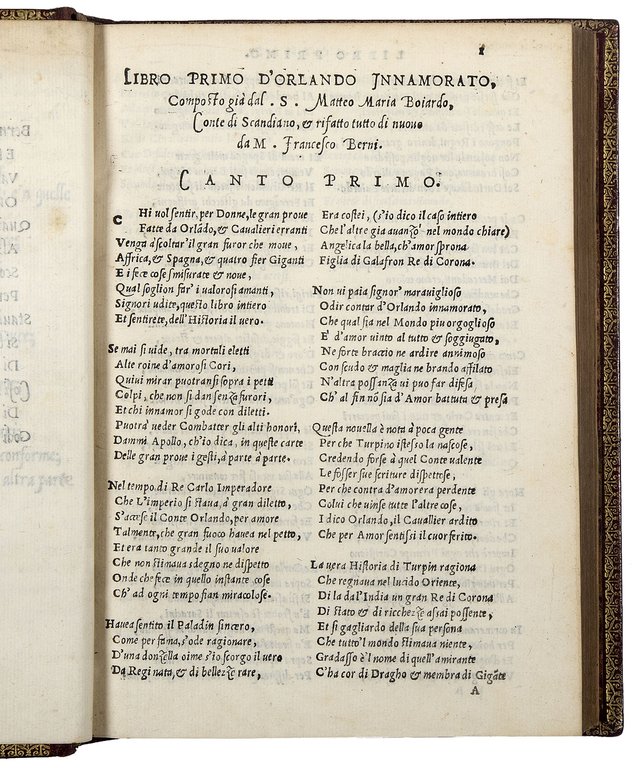

Orlando innamorato composto già dal signor Matteo Maria Boiardo conte discandiano, et rifatto tutto di nuovo da M. Francesco Berni

Andrea Calvo, 1542

6500,00 €

Govi Libreria Antiquaria

(Modena, Italia)

Le corrette spese di spedizione vengono calcolate una volta inserito l’indirizzo di spedizione durante la creazione dell’ordine. A discrezione del Venditore sono disponibili una o più modalità di consegna: Standard, Express, Economy, Ritiro in negozio.

Condizioni di spedizione della Libreria:

Per prodotti con prezzo superiore a 300€ è possibile richiedere un piano rateale a Maremagnum. È possibile effettuare il pagamento con Carta del Docente, 18App, Pubblica Amministrazione.

I tempi di evasione sono stimati in base ai tempi di spedizione della libreria e di consegna da parte del vettore. In caso di fermo doganale, si potrebbero verificare dei ritardi nella consegna. Gli eventuali oneri doganali sono a carico del destinatario.

Clicca per maggiori informazioniMetodi di Pagamento

- PayPal

- Carta di Credito

- Bonifico Bancario

-

-

Scopri come utilizzare

il tuo bonus Carta del Docente -

Scopri come utilizzare

il tuo bonus 18App

Dettagli

Descrizione

PRIMA EDIZIONE, dedicata da Andrea Calvo a Guillaume du Bellay in data 1 gennaio 1542, del celebre Rifacimento bernesco dell'Orlando innamorato del Boiardo, che modifica profondamente la struttura in ottave dell'originale, aggiungendovi proemi ai canti e vari passi inseriti all'interno del testo che comportano un aumento di circa duecentocinquanta ottave (cfr. H.F. Woodhouse, Language and style in a Renaissance epic: Berni's corrections to Boiardo's Orlando innamorato, London, 1982, pp. 237-238).

L'edizione giuntina del 1541 reca probabilmente una data falsa ed è una riemissione della presente edizione. Una seconda edizione con alcune modifiche testuali apparve a Venezia nel 1545 (cfr. E. Weaver, ‘Riformare' l' “Orlando innamorato”, in: “I libri di Orlando innamorato”, a cura di R. Bruscagli, Modena, 1987, pp. 123-133).

Toscano d'origine e d'inclinazione (nacque infatti a Lamporecchio vicino Pistoia), Francesco ereditò con facilità il patrimonio di una lingua ardita ed evoluta nella maldicenza e nell'impeto verbale. È in sostanza la tradizione quattrocentesca – per fare solo un nome – di Antonio Cammelli detto il Pistoia, che ai primi del nuovo secolo entrò in collisione con l'altra della pasquinata, che Pietro Aretino portava a nuovi fasti proprio in quella Roma medicea, in cui Berni si trovava a sperimentare la giovanile esperienza della cortegiania. In effetti la produzione di Berni fa largo uso della satira di costume, così come della pasquinata e in genere della poesia fondata sull'attacco ad personam, sulla maldicenza e sul vituperio. Una modalità che trova nella Roma dei papi Medici un largo margine di impiego e, soprattutto, riscuote gratificazioni immediate. Il suo culmine è forse il famoso Capitolo di papa Adriano, scritto nel 1522 in occasione della elezione al soglio pontificio dell'olandese Adriano Florensz (Adriano VI), che è probabilmente la più eloquente espressione, oltre che del disagio della cultura italiana verso il nuovo papa, di una poesia in cui la fanno da padroni lo sfogo e l'impeto verbale.

I versi del Berni additavano in sostanza due opposte maniere di fare poesia comica: da una parte la satira, dall'altra la poesia giocosa, quella appunto dei capitoli delle Anguille e dell'Orinale, delle Pesche e dei Cardi, una poesia di “fantasie” che, per detta dello stesso autore, si compone di “inni, laude, salmi et ode”. Nel capitolo di lode paradossale è di fatto, oltre che l'espressione poetica più autentica e originale di Berni, l'invenzione di un genere che avrebbe soppiantato, quanto a successo e domanda del pubblico, ogni altro genere comico, propagandosi a macchia d'olio per tutto il Cinquecento.

Cresciuto in giovinezza in un centro di cultura attiva come Firenze, e trasferitosi poi a Roma nel 1517 sotto la protezione di un letterato-cardinale dalla cultura raffinatissima come Bernardo Dovizi da Bibbiena, Berni scrisse anche carmi latini, fra cui spiccano alcuni del 1524 in occasione di un infelice amore omosessuale, per il quale il biografo Virgili, forzando le sue inclinazioni moralistiche, si lasciò scappare tra le righe che «mai più sozza passione trovò accenti così veri, così profondamente sentiti, così mondi di ogni oscenità in così osceno soggetto, come quelli di cui traboccano questi